四川在线(雅安频道 刘静茹 廖诗雪)7月初,在宝兴县硗碛藏族乡九年一贯制学校大课间上,身着民族服饰的各族学生,伴着铿锵的韵律,衣袖翻飞,共同舞动省级非物质文化遗产——硗碛锅庄。

学生们身着民族服饰开展大课间活动“跳锅庄”

这不仅成为校园里一道亮丽的风景线,更是展现学校将非遗深度融入日常教学、特色活动、校园文化,探索民族文化“活态传承”与促进民族团结进步的生动缩影。

非遗扎根日常焕发文化传承活力

这所全县唯一的九年一贯制学校将非遗传承教育视为植根于教学体系的长期实践。每周固定的特色手工课,让孩子们亲手体验藏族传统服饰制作等非遗技艺的魅力。非遗知识更是贯穿日常教育,深化学生对民族文化的整体认知。创新开展特色大课间,全校师生共舞硗碛锅庄,已成为校园每日的惯例环节,每逢节庆活动更成为必备节目,校园俨然成为民族文化展演的生动舞台。结合每年“六一”国际儿童节,学校已连续举办5届校园艺术节,旨在通过艺术形式展现中华文化的多元融合之美,促进各族学生学习交流,营造共居共学、团结和谐的校园环境。

学生们身着民族服饰开展大课间活动“跳锅庄”

作为核心项目,学校专门开设“非遗手工课”,定期邀请非遗代表传承人走进课堂,进行系统、专业的教学指导,从绣花技巧到文化内涵,力求原汁原味。学生陈小艺分享:“手工课学的都是传统民族绣花,每天都有新花样,特别期待!跟着传承人老师,我的技艺进步很大。”学习仅一年多的杨天意也自信表示:“我会一直坚持下去,将来努力成为民族文化的传承者!”

空间文化互嵌凝聚师生情感纽带

学校在传承民族文化的同时,高度重视国家通用语言文字推广和各族师生的深度交融。课堂讲授、日常交流均规范使用普通话,营造良好语言环境。每年9月组织学生参与普通话推广活动,培养其成为推广小使者。王安兵校长强调:“学习中华民族文化能激发强烈的认同感与自豪感,这是心灵的根。普通话的学习与使用,为不同民族孩子创造了平等交流、深度学习的机会,极大促进了各族学生交往交流交融。”

学校的非遗手工课堂

学校以“互嵌式发展”理念为指引,全面推进各族学生混班教学、混合住宿,在分班分宿时“插花式”均衡分配,实行统一教学管理,实现“同吃一锅饭、同住一间宿、共话民族情”。同时,创造性地举办非遗手工制作、传统锅庄、多声部民歌等社团活动,开发《国家级非物质文化遗产——硗碛多声部民歌学习》《硗碛藏族传统服饰手工制作》等特色校本课程,《硗碛嘉绒藏族非物质文化遗产进校园的实践活动探究》等相关课题成果更是获省市级奖项,通过这些探索和努力,进一步引导各族师生增进了解、加深感情、增强文化认同。学校还组建“青年教师成长共同体”,23名藏汉教师通过集体研修、技能竞赛、家访帮扶等形式增进情谊,共同助力学生成长。学校持续加大资助力度,近两年累计资助贫困学生百余人次,有效提升了各族学生的获得感和幸福感。

红色基因铸魂构筑共有精神家园

地处红军长征故地,学校充分利用硗碛丰富的红色资源,将红色基因传承融入民族团结进步教育。近年来,学校以培养铸牢中华民族共同体意识宣讲队伍为抓手,通过国旗下演讲、主题班会、主题研学等形式,组织学生开展唱红歌、观看红色主旋律及民族团结进步主题电影、宣讲党史和民族团结故事等活动50余次,参观红色遗址100余次。引导学生沉浸式感悟红军长征途中各族群众团结友爱、军民鱼水情深的动人故事,在潜移默化中坚定理想信念,厚植爱国情怀,增强“五个认同”,让“长征精神”“夹金山精神”代代相传、永不磨灭。

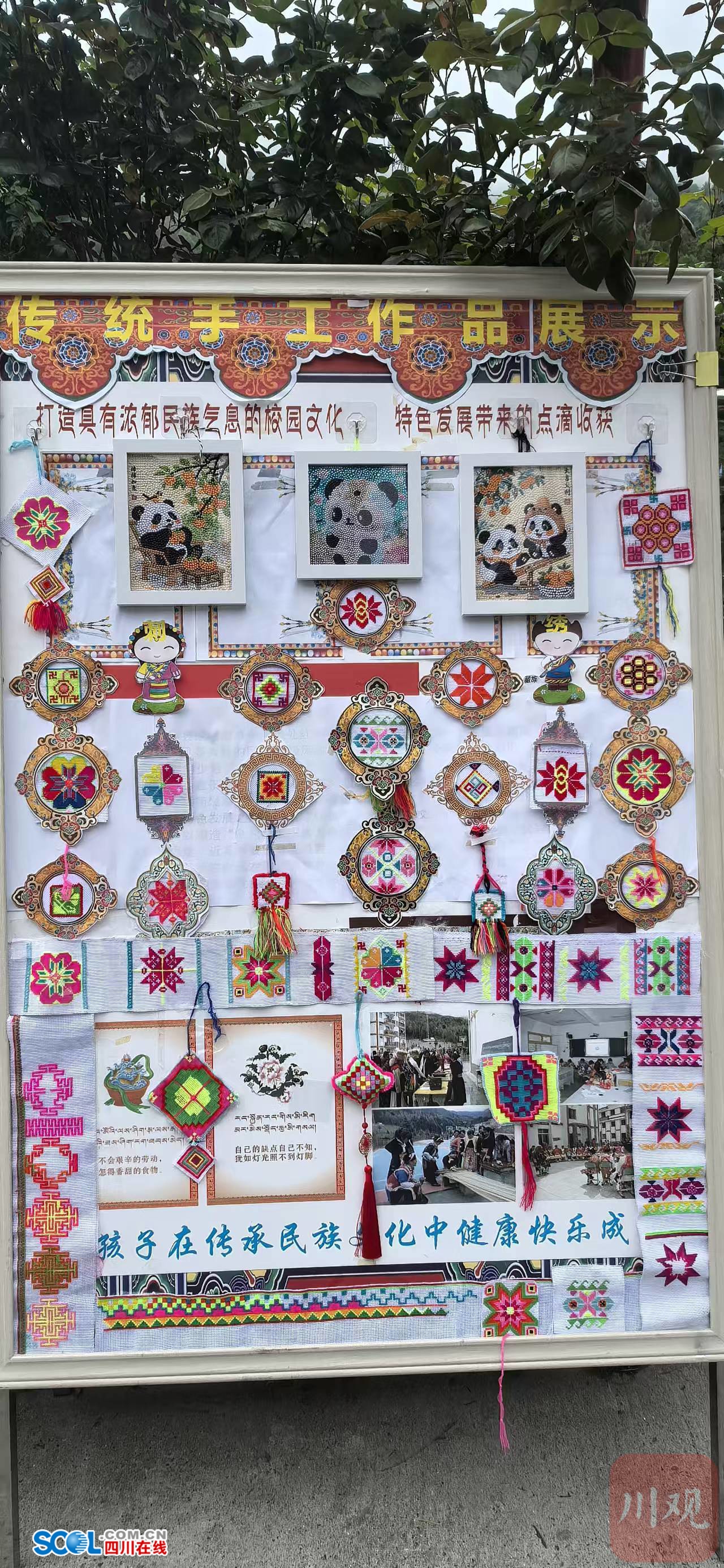

学生们的传统手工艺品展示

硗碛藏族乡九年一贯制学校的实践,超越了简单的技艺传授。它是一场深植于日常的文化浸润,一个促进各族师生交往交流交融的温暖平台,更是一座构筑各民族共有精神家园的坚实桥梁。学校也因其卓有成效的工作,被评为四川省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地学校。当锅庄的舞步踏响课间,当传统技艺在学生指尖流转,当红色故事在心间回荡,民族团结的种子与文化的自信便在雪域少年的心中蓬勃生长,为铸牢中华民族共同体意识、传承非遗、赓续红色血脉注入生生不息的希望。